Allô, Houston, avons-nous un problème ? En l’espace de seulement deux semaines, plusieurs astronomes ont décelé la présence de deux astéroïdes se promenant un peu trop près de notre chère et tendre planète Terre.

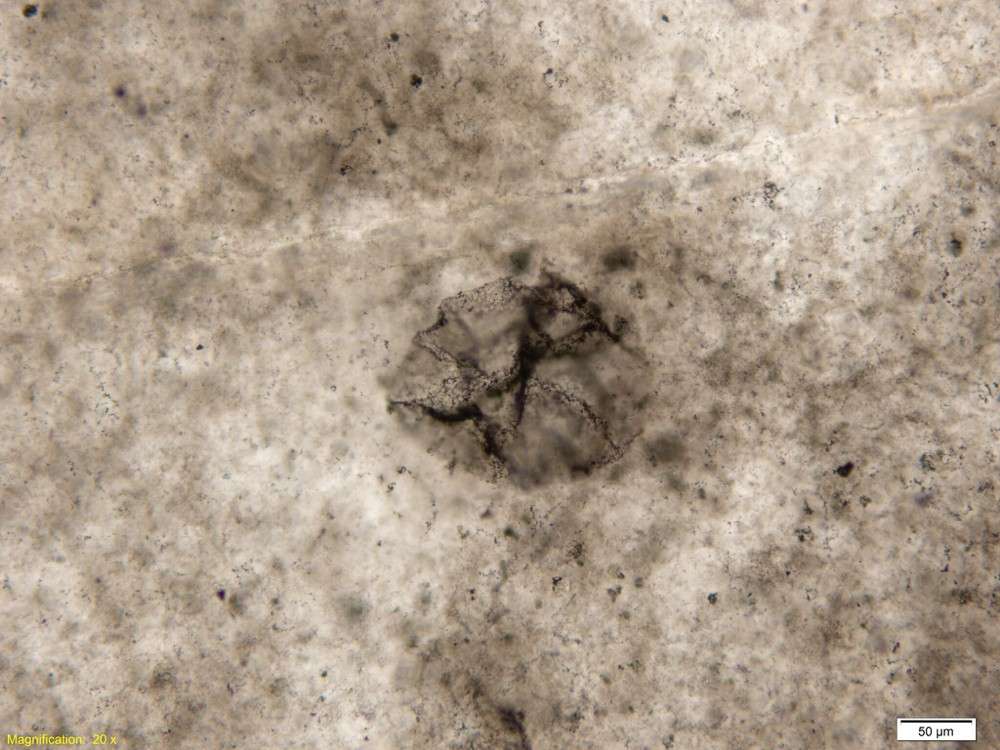

L’histoire commence le 29 août dernier, lorsque l’astéroïde QA2 de 30 mètres de diamètre croise le chemin de la planète bleue, à moins d’un quart de la distance de la Lune, soit l’équivalent de 80 000 kilomètres environ. Selon les spécialistes de l’espace, pas question de tirer la sonnette d’alarme. « L’éventualité d’une collision est tellement infime qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter », expliquait déjà Paul Chodas, spécialiste du Cneos (le centre de la Nasa dédié à l’étude des objets géocroiseurs), en mars dernier, lorsqu’un astéroïde de même nature avait frôlé la Terre.

Quinze jours après le passage de l’astéroïde QA2 le 29 août, la crainte s’installe de nouveau. Vendredi dernier, un nouvel astéroïde se rapproche de notre planète. Cette fois-ci plus petit (entre 7 et 15 mètres de diamètre), RB1 aurait gravité à seulement 40 000 kilomètres de la Terre. Un si petit écart n’avait pas été observé depuis 50 ans.

Le plus inquiétant n’est pas là. Le passage de ces deux grosses boules rocheuses, constituées de métaux et de glace, n’a pu être détecté que la veille. Un laps de temps très court pour anticiper et se mettre, au cas où, à l’abri. Car oui, le choc entre un astéroïde et la Terre peut être très violent. Les habitants de la région de Tcheliabinsk, en Russie, en ont fait l’expérience. En février 2013, ils avaient été secoués par un météore de taille équivalente. Près de 1 200 blessés avaient été recensés.

Trop petit pour être dangereux

Patrick Michel, responsable des théories et observations en planétologie à l’Observatoire de la Côte d’Azur, se veut beaucoup plus rassurant. « Des astéroïdes de cette taille ne seront pas synonymes de catastrophe s’ils entrent en collision avec la Terre. »En effet, une météorite est considérée comme très dangereuse lorsqu’elle mesure 140 mètres de diamètre.

« Ce genre d’événement est un coup de chance plus qu’autre chose,préfère-t-il dire. Nous sommes incapables de percevoir l’ensemble des corps qui passent près de la Terre, surtout lorsque ceux-ci sont très petits. Là, les conditions ont fait que l’on a pu distinguer deux astéroïdes en très peu de temps ».

Il serait donc normal de ne pas avoir pu prévoir l’arrivée de ces gros cailloux. Jean-Yves Prado, chercheur en astéroïdes, désormais à la retraite, le confirme : « Ces deux astéroïdes ne pouvaient être visibles qu’à quelques kilomètres de la Terre, car de loin, on ne les voit pas à cause de la lumière du Soleil. »

Les plus gros astéroïdes sont déjà connus à 90 %

Mais pour les plus gros alors, ceux dont le diamètre est supérieur à 140 mètres, pas de problème, on les voit de loin ? Oui à « 90 % ». La majorité des plus gros astéroïdes est déjà connue des spécialistes. Pourtant, « la Terre est sujette à entrer en contact avec ce genre d’astéroïdes seulement tous les 10 000 ans », explique Patrick Michel avec réalisme.

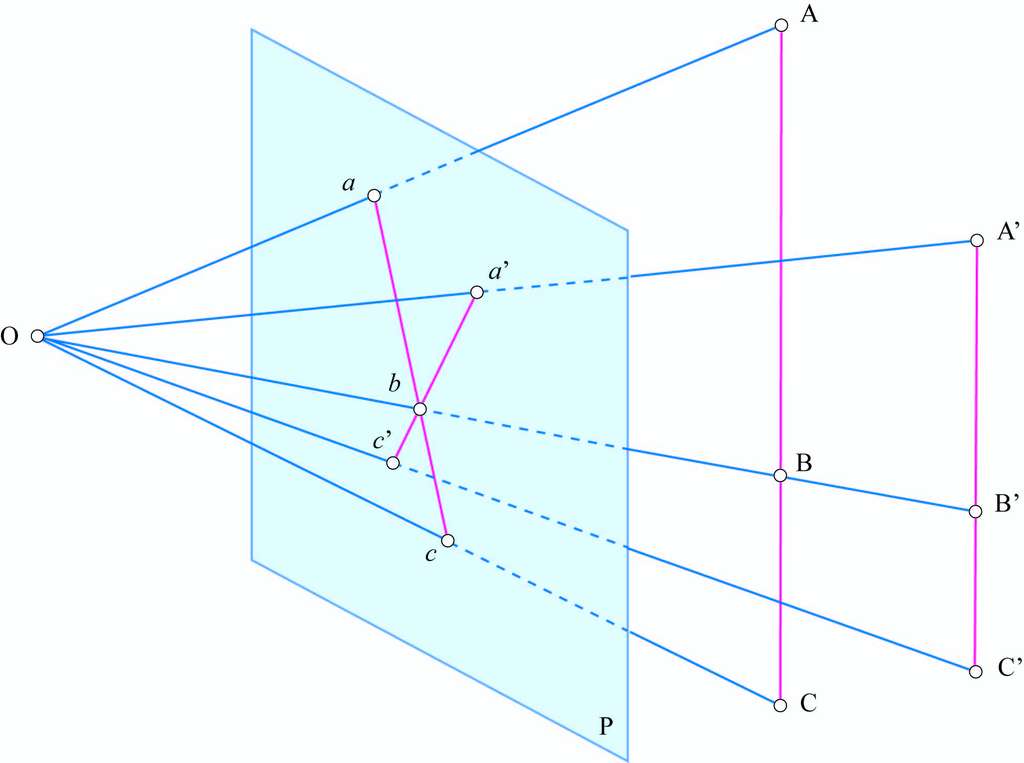

Persuadé que cela se produira un jour ou l’autre, le spécialiste des astres célestes travaille dès maintenant pour contourner le problème. « Nous travaillons sur des procédés qui permettraient, à l’avenir, de dévier les astéroïdes de leur trajectoire dans l’espace. »Une très bonne idée, histoire qu’on ne termine pas tous comme les dinosaures.

Par BAPTISTE DENIS

Source : http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/829/reader/reader.html?t=1473696847605

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F4%2F949569.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F78%2F07%2F1205136%2F119383095_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F85%2F1205136%2F117857402_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F24%2F1205136%2F115469601_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F69%2F39%2F1205136%2F111455970_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F73%2F1205136%2F111455811_o.jpg)